学术部

「广东省基层医药学会官微」出品

胃癌关爱日

预防胃癌,做到胃癌早筛、早诊、早治

胃癌作为在我国消化系统恶性肿瘤中发生率和死亡率排名第一的疾病,严重威胁中国人群健康。相关监测数据显示,2022年我国胃癌新发35.87万例,死亡26.04万例,分别占全部恶性肿瘤的7.43%和10.11%。

胃癌预后较差,近年来我国胃癌患者5年生存率虽有所提高,但仍处于较低水平,但如早期发现、早期治疗,5年生存率可显著提高。自2019年起,我国确定每年11月29日为「胃癌关爱日」,活动旨在促进胃癌知识普及教育,增强胃癌早筛查、早诊早治的意识,提高全国人民健康水平。

年龄≥45岁,且符合以下任意一项者:

(1)居住于胃癌高发地区(以县级行政区为单位界定,以2000年中国人口结构为标准的年龄标化发病率>20/10万)。

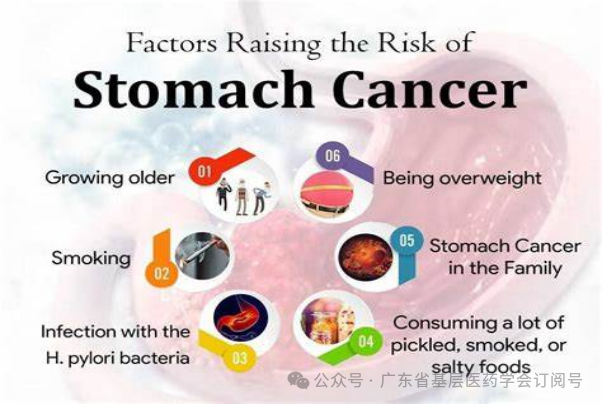

(2)父母、子女以及兄弟姐妹等一级亲属中有胃癌病史。

(3)尿素呼气试验(urea breath test,UBT)、血清Hp抗体、粪便Hp抗原检测任一阳性。

(4)吸烟、重度饮酒、高盐饮食、腌制食品等不良生活方式和饮食习惯。

(5)患有慢性萎缩性胃炎、胃溃疡、胃息肉、手术后残胃、肥厚性胃炎、恶性贫血、体重超重等疾病。

胃癌高风险人群,无上消化道癌病史,年龄一般在45~74岁之间,无内镜检查禁忌证,能配合内镜检查。

A、内镜(胃镜)检查是诊断胃癌的“金标准”。它能够直接观察胃黏膜的形态、色泽、质地等,发现可疑病灶并进行活检,明确病变性质。对于胃癌高危人群来说,建议每年1次胃镜检查,中危人群建议每2年1次胃镜检查;低危人群建议每3年1次胃镜检查。

B、生物标志物筛查也是重要的辅助手段。这主要包括幽门螺杆菌(Hp)感染检测、血清胃蛋白酶原(PG)、血清胃泌素17(G-17)等联合检测。Hp感染是胃癌的重要风险因素,而PG和G-17的检测则有助于评估胃黏膜的功能状态,从而辅助筛查胃癌高危人群。

早期胃癌:常无明显症状,随病情发展,可出现上腹部不适、隐痛、食欲减退、恶心、呕吐、黑便等症状。

进展期:可能出现体重减轻、贫血、尾部疼痛加剧、胃穿孔等症状。

进展期到晚期:可能出现上腹肿块、胃肠梗阻、腹水、锁骨上淋巴结肿大等。

消瘦、贫血、腹水、营养不良是胃癌晚期的重要体征。

建议所有癌前病变(低级别及高级别上皮内瘤变、慢性萎缩性胃炎、肠上皮化生等)与胃癌患者,都及早接受规范化治疗,幽门螺旋杆菌感染者应尽早进行根除治疗。

如确诊后,胃癌的治疗手段目前主要有内镜下治疗,手术切除,化疗、靶向治疗和放疗。

胃癌的主要危险因素包括幽门螺杆菌(Hp)感染、特定的饮食习惯、不良生活方式、相关病史及遗传因素等。而保护因素则包括足量摄入蔬菜和水果。

胡 洁

中山大学附属第一医院东院肿瘤科 医师

广东省基层医药学会肿瘤多学科综合诊治专委会青年委员

图片来源网络,如有侵权请及时联系删除!